The periodic and fluctuant characteristics of Chinese inbound tourists and its influence mechanism

Received date: 2013-11-26

Request revised date: 2014-05-08

Online published: 2014-10-10

Copyright

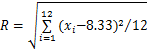

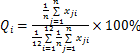

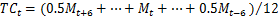

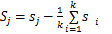

This article uses the HP and BP filter, and seasonal index to analyse the periodic and fluctuant characteristics of the annual and monthly data of Chinese mainland's inbound tourists. Combined with the impulse response model, it studies the influence mechanism. The results show that: the total number of inbound tourists has risen in fluctuation since 1978, and shows a decline trend in 1989, 2003 and 2009. According to the filter decomposition, it can divide the development of inbound tourism into 5 periods: (1) the initial stage (1978-1983), (2) the period of exploration (1984-1989), (3) the preliminary development period (1990-1996), (4) the rapid development period (1997-2003), and (5) a relatively mature period (2004-2011), with the average period being about 6.6 years. The seasonal strength index of Chinese inbound tourism generally presents the "inverted-V shape" distribution; the seasonal variation index generally presents a "double-W shape" distribution. Compared with the annual data, the fluctuant effect of monthly data is more obvious. Policies and institution, regional economy and unexpected events have a significant impact on the period and fluctuation of inbound tourists. Through the analysis of impulse response, it is found that the foreign economic exchange and regional economic development have a positive impact on inbound tourists; however, different modes of transportation have different response mechanism to inbound tourists. In term of the periodic and fluctuant characteristics of inbound tourists, it is suggested that we should enhance the quality of tourists, strengthen the publicity and marketing, adjust the management mode and development strategy in time; in addition, we should balance the development of three major inbound tourism markets, and reduce the risks of the inbound tourism market in the future.

Key words: inbound tourists; period; fluctuation; seasonal index; response; China

FANG Yelin , HUANG Zhenfang , HOU Bing , WANG Fang . The periodic and fluctuant characteristics of Chinese inbound tourists and its influence mechanism[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2014 , 33(10) : 1942 -1955 . DOI: 10.11821/dlyj201410014

Fig. 1 The statistics of foreign visitor arrivals since 1978图1 1978年以来入境游客统计 |

Fig. 2 The wave trajectory of foreign visitor arrivals from 1978 to 2011图2 1978-2011年入境游客的波动轨迹 注:蓝色曲线表示原序列,红色曲线(Trend/Non-cyclical)表示分解出来的长期趋势序列,绿色曲线(Cycle)表示分解出来的循环变动序列,下同 |

Tab. 1 The decomposition results based on different filtering methods表1 不同滤波方法的分解结果 |

| 年份 | HP滤波 | BK滤波 | CFa滤波 | CFb滤波 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 趋势成分 | 周期成分 | 趋势成分 | 周期成分 | 趋势成分 | 周期成分 | 趋势成分 | 周期成分 | ||||

| 1978 | 82.32 | 98.60 | 120.63 | 60.29 | |||||||

| 1979 | 301.97 | 118.42 | 352.91 | 67.48 | |||||||

| 1980 | 522.60 | 47.65 | 529.76 | 40.49 | |||||||

| 1981 | 746.39 | 30.32 | 708.89 | 67.82 | 705.09 | 71.62 | 687.45 | 89.26 | |||

| 1982 | 975.98 | -183.55 | 888.57 | -96.14 | 861.19 | -68.76 | 868.28 | -75.85 | |||

| 1983 | 1214.32 | -266.62 | 1122.86 | -175.16 | 1085.66 | -137.96 | 1105.36 | -157.66 | |||

| 1984 | 1462.53 | -177.31 | 1431.25 | -146.03 | 1393.29 | -108.07 | 1409.93 | -124.71 | |||

| 1985 | 1719.06 | 64.25 | 1813.19 | -29.88 | 1791.13 | -7.82 | 1766.62 | 16.69 | |||

| 1986 | 1980.58 | 301.37 | 2189.62 | 92.33 | 2255.00 | 26.95 | 2139.04 | 142.91 | |||

| 1987 | 2244.40 | 445.83 | 2480.82 | 209.41 | 2536.11 | 154.12 | 2484.05 | 206.18 | |||

| 1988 | 2510.87 | 658.61 | 2689.29 | 480.19 | 2702.35 | 467.13 | 2769.28 | 400.20 | |||

| 1989 | 2784.76 | -334.62 | 2866.99 | -416.85 | 2846.70 | -396.56 | 2986.94 | -536.80 | |||

| 1990 | 3077.46 | -331.28 | 3074.92 | -328.74 | 3036.52 | -290.34 | 3158.21 | -412.03 | |||

| 1991 | 3396.99 | -62.01 | 3347.57 | -12.59 | 3291.01 | 43.97 | 3326.42 | 8.56 | |||

| 1992 | 3748.07 | 63.42 | 3688.41 | 123.08 | 3705.06 | 106.43 | 3541.71 | 269.78 | |||

| 1993 | 4134.79 | 17.90 | 4059.92 | 92.77 | 4075.78 | 76.91 | 3843.61 | 309.08 | |||

| 1994 | 4561.90 | -193.45 | 4422.88 | -54.43 | 4407.22 | -38.77 | 4248.67 | 119.78 | |||

| 1995 | 5034.29 | -395.64 | 4810.24 | -171.59 | 4777.33 | -138.68 | 4748.26 | -109.61 | |||

| 1996 | 5554.95 | -442.20 | 5275.09 | -162.34 | 5218.42 | -105.67 | 5316.71 | -203.96 | |||

| 1997 | 6122.89 | -364.10 | 5862.35 | -103.56 | 5798.69 | -39.90 | 5925.82 | -167.03 | |||

| 1998 | 6732.71 | -384.87 | 6562.59 | -214.75 | 6538.36 | -190.52 | 6558.50 | -210.66 | |||

| 1999 | 7375.36 | -95.80 | 7337.50 | -57.94 | 7322.41 | -42.85 | 7214.94 | 64.62 | |||

| 2000 | 8037.95 | 306.44 | 8078.12 | 266.27 | 8158.80 | 185.59 | 7908.35 | 436.04 | |||

| 2001 | 8706.64 | 194.65 | 8756.80 | 144.49 | 8765.30 | 135.99 | 8652.09 | 249.20 | |||

| 2002 | 9370.63 | 420.20 | 9427.53 | 363.30 | 9399.47 | 391.36 | 9444.62 | 346.21 | |||

| 2003 | 10021.08 | -854.87 | 10119.68 | -953.47 | 10088.26 | -922.05 | 10259.88 | -1093.67 | |||

| 2004 | 10653.37 | 250.45 | 10859.57 | 44.25 | 10839.41 | 64.41 | 11048.64 | -144.82 | |||

| 2005 | 11254.29 | 774.94 | 11601.73 | 427.50 | 11620.91 | 408.32 | 11751.59 | 277.64 | |||

| 2006 | 11813.18 | 681.03 | 12232.18 | 262.03 | 12402.69 | 91.52 | 12319.33 | 174.88 | |||

| 2007 | 12327.09 | 860.24 | 12674.84 | 512.49 | 12738.90 | 448.43 | 12731.16 | 456.17 | |||

| 2008 | 12799.90 | 202.84 | 12928.11 | 74.63 | 12946.86 | 55.88 | 13004.52 | -1.78 | |||

| 2009 | 13244.10 | -596.51 | 13190.73 | -543.14 | |||||||

| 2010 | 13674.19 | -297.97 | 13358.30 | 17.92 | |||||||

| 2011 | 14098.72 | -556.37 | 13570.48 | -28.13 | |||||||

注:为了便于区分,表中的CFa表示CF固定长度对称滤波,CFb表示全样本长度非对称滤波,下同。 |

Tab. 2 The correlation of cycle components based on different filtering methods表2 不同滤波周期成分间的相关关系 |

| HP周期 | BK周期 | CFa周期 | CFb周期 | |

|---|---|---|---|---|

| HP周期 | 1.000 | 0.923** | 0.874** | 0.795** |

| BK周期 | 0.923** | 1.000 | 0.988** | 0.950** |

| CFa周期 | 0.874** | 0.988** | 1.000 | 0.939** |

| CFb周期 | 0.795** | 0.950** | 0.939** | 1.000 |

注:**显著性小于0.01的相关性(2-tailed) |

Fig. 3 The statistical characteristics of monthly foreign visitor arrivals from 1997 to 2011图3 1997-2011年入境游客月度数据统计特征 |

Fig. 4 The seasonal index of foreign visitor arrivals since 1997图4 1997年以来入境游客季节指数 |

Fig. 5 The wave trajectory of monthly foreign visitor arrivals图5 入境游客月度数据的波动轨迹 |

Fig. 6 The influence mechanism of periodic and fluctuant characteristics of Chinese inbound tourists图6 入境游客周期波动的影响机理 |

Tab. 3 The test results of ADF表3 ADF单位根检验结果 |

| 变量 | 检验形式(C,T,K) | ADF统计值 | P值 | 1%临界值 | 5%临界值 | 10%临界值 | 结论 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| lnvisitor | (C,N,0) | -5.476 | 0.000 | -3.646 | -2.954 | -2.616 | 平稳 |

| lnhwjck | (C,N,1) | -4.721 | 0.000 | -3.915 | -2.948 | -2.636 | 平稳 |

| lnydyw | (C,T,2) | -5.870 | 0.000 | -4.285 | -3.563 | -3.215 | 平稳 |

| lnwzsy | (C,T,2) | -6.656 | 0.000 | -4.928 | -3.663 | -3.520 | 平稳 |

| lntielc | (C,T,2) | -4.907 | 0.002 | -4.297 | -3.568 | -3.218 | 平稳 |

| lngllc | (C,N,1) | -5.530 | 0.000 | -3.677 | -2.857 | -2.633 | 平稳 |

| lnnhhd | (C,N,1) | -4.560 | 0.000 | -3.648 | -2.925 | -2.617 | 平稳 |

| lnmhlc | (C,N,1) | -5.380 | 0.000 | -3.665 | -2.852 | -2.601 | 平稳 |

| lnGDP | (C,N,1) | -3.723 | 0.009 | -3.679 | -2.968 | -2.623 | 平稳 |

| lnschxz | (C,N,1) | -4.781 | 0.001 | -3.654 | -2.957 | -2.617 | 平稳 |

注:(C,T,K)分别代表检验方程中包括常数项、趋势项和滞后阶数,N指不包括趋势项T。 |

Fig. 7 The analysis results of impulse response图7 脉冲响应的分析结果 注:横轴表示冲击反应的滞后期数,纵轴表示脉冲响应的程度,中间曲线为脉冲响应函数曲线,两侧的虚线为95%的置信区间 |

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

[

|

| [3] |

[

|

| [4] |

[

|

| [5] |

[

|

| [6] |

[

|

| [7] |

[

|

| [8] |

[

|

| [9] |

[

|

| [10] |

[

|

| [11] |

[

|

| [12] |

[

|

| [13] |

[

|

| [14] |

[

|

| [15] |

[

|

| [16] |

[

|

| [17] |

[

|

| [18] |

[

|

| [19] |

[

|

| [20] |

[

|

| [21] |

[

|

| [22] |

[

|

| [23] |

[

|

| [24] |

[

|

| [25] |

[

|

| [26] |

[

|

| [27] |

[

|

| [28] |

[

|

| [29] |

[

|

| [30] |

[

|

| [31] |

[

|

| [32] |

|

| [33] |

[

|

| [34] |

[

|

| [35] |

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |