中高端制造业全球生产网络演进:结构特征与影响因素分析

|

周圆淇(1992-),女,黑龙江庆安人,博士研究生,主要研究方向为全球价值链。E-mail: lunar2014@foxmail.com |

收稿日期: 2024-10-21

录用日期: 2025-01-20

网络出版日期: 2025-04-16

基金资助

国家自然科学基金重点项目(71733002)

Evolution of mid-to-high-end manufacturing industry global production network: Structural features and determinants analysis

Received date: 2024-10-21

Accepted date: 2025-01-20

Online published: 2025-04-16

利用全球价值链拆解框架与OECD国家间投入产出表构建中高端制造业全球生产网络,并分析其结构特征与影响因素。研究结果表明,中高端制造业全球生产网络是由少数核心国家主导的稀疏网络,能够明显分割成欧美亚三大集团,整体呈现较强的互惠性与集聚性。1995—2018年间,三大集团核心国由德、美、日逐渐转变为德、美、中三国。此外,以双边生产关联的建立为立足点,本文结合供应链网络形成理论与指数随机图分析其形成与演进的影响因素。研究表明:① 贸易引力模型依旧可以解释双边生产关联的确立。双边中高端制造业产业规模越大,则越容易建立合作关系;双边冰山成本越高,就越不容易建立合作关系。② 国家科技实力越强则越倾向于成为出口方,越不易成为进口方。③ 国家边际劳动成本、劳动力素质与工资水平提升,会降低参与中高端制造业全球生产网络的可能性。④ 网络级联效应会影响生产网络的形成,上游供应商间层层递进、错综复杂生产关联的结构特征会影响下游生产关联的建立。

周圆淇 , 殷晓鹏 . 中高端制造业全球生产网络演进:结构特征与影响因素分析[J]. 地理研究, 2025 , 44(4) : 905 -924 . DOI: 10.11821/dlyj020241131

This article constructs a mid-to-high-end manufacturing industry global production network utilizing the global value chain decomposition framework and inter-country input-output tables from OECD to analyze its structural features and determinants. Analysis results indicate that the mid-to-high-end manufacturing industry global production network is sparse and dominated by a few core countries, exhibiting strong reciprocity and agglomeration, which can be clearly divided into three major communities: Europe, America and Asia. From 1995 to 2018, the core countries of the three communities gradually shifted from Germany, America and Japan to Germany, America and China. Besides, based on the establishment of bilateral production linkages, this article analyzes the determinants of its formation and evolution by combining supply chain network formation theory and exponential random graph model. The research results indicate that: (1) Trade gravity model can still explain the establishment of bilateral production linkages. The larger mid-to-high-end manufacturing industrial scale two countries holds, the more likely they will cooperate with each other; The higher the iceberg cost between two countries, the less likely they will cooperate. (2) The stronger the scientific power of a country, the more likely it is to become an exporter, and the less likely to become an importer. (3) Improvement of marginal labor cost, labor quality and wage will reduce the possibility of participating in the mid-to-high-end manufacturing global production network for a country. (4) Cascading effect of network will affect the formation of production network, and recursive and intricate structure of production relationships between upstream suppliers will affect the establishment of downstream production relationships.

表1 内生结构变量Tab. 1 Endogenous structural variables |

| 变量名称 | 变量注释 | 示意图 | 经济意义 |

|---|---|---|---|

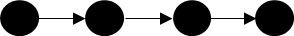

| Edges | 边 |  | 截距效应,为中间品贸易关系发生的基准倾向。回归结果中,一般不做解释。 |

| Mutual | 互惠边 |  | 检验互惠倾向。 |

| threetrail | 3-路径(RRR) |  | 检验是否表现出明显的RRR链式结构,即蛇形特征。 |

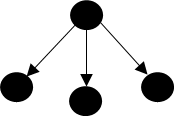

| Ostar3 | 出-3-星 |  | 检验扩张性,是否存在供给核心国。 |

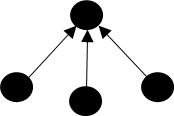

| Istar3 | 入-3-星 |  | 检验聚敛性,是否存在需求核心国。 |

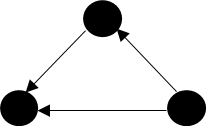

| ttriple | 传递闭合三角 |  | 检验传递闭合性。 |

注:变量3-路径包含RRR、RRL、LRR、LRL四种链式结构的回归结果,本文将RRL、LRR、LRL省略。 |

表2 外生网络变量Tab. 2 Exogenous network variables |

| 变量名 | 经济意义 |

|---|---|

| Edge(lndist) | 检验地理距离是否会产生影响。 |

| Edge(contig) | 检验接壤国家是否更容易建立生产关联。 |

| Edge(colony) | 检验曾经有殖民关系的国家之间是否更容易建立生产关联。 |

| Edge(comcol) | 检验曾被同一国家殖民的国家是否更容易建立生产关联。 |

| Edge(comlang_off) | 检验有共同官方语言的国家是否更容易建立生产关联。 |

| Edge(comcol) | 检验有共同日常用语的国家是否更容易建立生产关联。 |

| Edge(Religion) | 检验宗教信仰相似的国家是否更容易建立生产关联。 |

| Edge(FTA) | 检验有双边自由贸易协定的国家是否更容易建立生产关联。 |

表3 行为者属性变量Tab. 3 Actor attribute variables |

| 类型 | 变量名 | 经济意义 |

|---|---|---|

| 发出者效应 | Value | 检验中高端制造业产业规模更高的国家是否更容易成为中间商品输出国。 |

| R&D | 检验科技水平更高的国家是否更容易成为中间商品输出国。 | |

| Education | 检验劳动力素质更高的国家是否更容易成为中间商品输出国。 | |

| Wage | 检验工资水平更高的国家是否更容易成为中间商品输出国。 | |

| Cost | 检验边际劳动成本更高的国家是否更容易成为中间商品输出国。 | |

| landlock | 检验内陆国家是否更容易成为中间商品输出国。 | |

| 接收者效应 | Value | 检验中高端制造业产业规模更高的国家是否更容易成为中间商品输入国。 |

| R&D | 检验科技水平更高的国家是否更容易成为中间商品输入国。 | |

| Education | 检验劳动力素质更高的国家是否更容易成为中间商品输入国。 | |

| Wage | 检验工资水平更高的国家是否更容易成为中间商品输入国。 | |

| Cost | 检验边际劳动成本更高的国家是否更容易成为中间商品输入国。 | |

| landlock | 检验内陆国家是否更容易成为中间商品输入国。 | |

| 差异性 | Value | 检验是否中高端制造业产业规模差异越大的国家越容易建立生产关联。 |

| 同配效应 | Continent | 检验是否处于同一大陆的国家更容易建立生产关联。 |

表4 研究假说与变量对应关系Tab. 4 The correspondence between hypotheses and variables |

| 研究假说 | 假说内容 | 变量名 |

|---|---|---|

| 假说1 | 双边中高端制造业产业规模 | (Value)的发出者效应、(Value)的接收者效应、(Value)的差异性 |

| 假说2 | 地理距离 | Edge(lndist)、Edge(contig)、Continent的同配效应 |

| 文化差异 | Edge(colony)、Edge(comcol)、Edge(comlang_off)、Edge(comlang_off)、Edge(Religion) | |

| 假说3 | 贸易政策与关系投资 | Edge(FTA) |

| 假说4 | 边际劳动成本 | Cost的发出者效应、Cost的接收者效应 |

| 假说5 | 科技水平 | R&D的发出者效应、R&D的接收者效应 |

| 假说6 | 劳动力素质 | Education的发出者效应、Education的接收者效应 |

| 假说7 | 工资水平 | Wage的发出者效应、Wage的接收者效应 |

| 假说8 | 供给方的供应链可靠性 | 互惠边、3-路径(RRR)、出-3-星、入-3星、传递闭合三角 |

表5 实证研究数据来源Tab. 5 Data source of empirical research |

| 变量名 | 变量注释 | 数据来源 |

|---|---|---|

| Value | 中高端制造业生产总值 | OECD投入产出表计算 |

| R&D | 研发支出在GDP中占比 | 世界银行、OECD数据库与联合国教科文组织数据库 |

| Education | 教育支出在GDP中占比 | 世界银行、联合国教科文组织与台湾省教育管理部门 |

| Wage | 人均总产出 | 国际劳工组织 |

| landlock | 是否为内陆国家 | CEPII数据库 |

| Continent | 大陆归属 | CEPII数据库 |

| dist | 双边地理距离 | CEPII数据库 |

| contig | 双边是否接壤 | CEPII数据库 |

| colony | 双边是否存在殖民关联 | CEPII数据库 |

| comcol | 是否曾被同一国家殖民 | CEPII数据库 |

| comlang_off | 是否有共同官方语言 | CEPII数据库 |

| comcol | 是否有共同日常用语 | CEPII数据库 |

| Religion | 双边宗教相似度 | CEPII数据库 |

| FTA | 是否有双边自由贸易协定 | WTO数据库 |

表6 内生结构变量回归结果Tab. 6 Regression results of endogenous structural variable |

| 变量 | 模型1 | 模型 2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| edges | -6.1859*** | -15.2667*** | -15.3166*** | -14.1136*** | -9.1326*** | -8.6374*** |

| (0.0626) | (0.9042) | (0.8972) | (0.7599) | (0.7934) | (0.8401) | |

| mutual | 3.2909*** | 2.0334*** | 2.0543*** | 2.0348*** | 2.0035*** | 1.9930*** |

| (0.0612) | (0.0604) | (0.0589) | (0.0590) | (0.0608) | (0.0619) | |

| threetrail.RRR | -0.0109*** | -0.0124*** | -0.0117*** | -0.0123*** | -0.0119*** | -0.0121*** |

| (0.0009) | (0.0011) | (0.0011) | (0.0012) | (0.0012) | (0.0012) | |

| ostar3 | 0.0106*** | 0.0091*** | 0.0091*** | 0.0092*** | 0.0091*** | 0.0091*** |

| (0.0003) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0003) | |

| istar3 | 0.0054*** | 0.0033*** | 0.0030*** | 0.0035*** | 0.0030*** | 0.0029*** |

| (0.0003) | (0.0004) | (0.0004) | (0.0004) | (0.0005) | (0.0005) | |

| ttriple | 0.2754*** | 0.1597*** | 0.1615*** | 0.1557*** | 0.1498*** | 0.1522*** |

| (0.0139) | (0.0089) | (0.0088) | (0.0085) | (0.0084) | (0.0082) | |

| 观测量 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 |

注:*、**和***分别代表在10%、5%和1%水平上显著;括号内为标准误。 |

表7 外生网络变量回归结果Tab. 7 Regression results of exogenous network variables |

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Edge(lndist) | -0.4549*** | -0.4773*** | -0.5219*** | -0.6187*** | -0.5889*** | |

| (0.0225) | (0.0219) | (0.0225) | (0.0162) | (0.0160) | ||

| Edge(contig) | 1.8935*** | 1.8612*** | 1.7919*** | 1.6485*** | 1.6957*** | |

| (0.0610) | (0.0622) | (0.0591) | (0.0588) | (0.0566) | ||

| Edge(colony) | 0.5073*** | 0.4694*** | 0.5001*** | 0.4190*** | 0.4366*** | |

| (0.0766) | (0.0772) | (0.0736) | (0.0842) | (0.0850) | ||

| Edge(comcol) | -0.6612*** | -0.7596*** | -0.7593*** | -0.8659*** | -0.8119*** | |

| (0.1260) | (0.1312) | (0.1185) | (0.1234) | (0.1204) | ||

| Edge(comlang_off) | 0.2548*** | 0.2929*** | 0.2956*** | 0.3930*** | 0.3612*** | |

| (0.0634) | (0.0651) | (0.0663) | (0.0677) | (0.0653) | ||

| Edge(comlang) | 0.5169*** | 0.5279*** | 0.5063*** | 0.5185*** | 0.5306*** | |

| (0.0649) | (0.0654) | (0.0684) | (0.0595) | (0.0588) | ||

| Edge(Religion) | 0.1501*** | 0.1250*** | 0.3016*** | 0.3817*** | 0.3697*** | |

| (0.0510) | (0.0480) | (0.0383) | (0.0469) | (0.0528) | ||

| Edge(FTA) | 0.1547*** | 0.1466*** | 0.1663*** | 0.1959*** | 0.1978*** | |

| (0.0474) | (0.0454) | (0.0406) | (0.0373) | (0.0431) | ||

| 观测量 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 |

注:*、**和***分别代表在10%、5%和1%水平上显著;括号内为标准误。 |

表8 行为者属性变量回归结果Tab. 8 Regression results of actor attribute variables |

| 变量 | 模型1 | 模型 2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Send(landlock) | -0.5353*** | -0.6090*** | -0.5602*** | -0.5691*** | -0.5568*** | |

| (0.0294) | (0.0301) | (0.0275) | (0.0263) | (0.0258) | ||

| Receive(landlock) | -0.6510*** | -0.5583*** | -0.6720*** | -0.5637*** | -0.5900*** | |

| (0.0389) | (0.0436) | (0.0373) | (0.0414) | (0.0398) | ||

| Homophily(Continent) | 1.2411*** | 1.2306*** | 1.1496*** | 1.0772*** | 1.1220*** | |

| (0.0448) | (0.0420) | (0.0446) | (0.0431) | (0.0392) | ||

| Send(lnValue) | 0.6444*** | 0.6071*** | 0.6536*** | 0.6753*** | 0.6667*** | |

| (0.0543) | (0.0509) | (0.0507) | (0.0451) | (0.0509) | ||

| Receive(lnValue) | 0.4352*** | 0.5079*** | 0.4504*** | 0.4671*** | 0.4314*** | |

| (0.0381) | (0.0384) | (0.0376) | (0.0364) | (0.0351) | ||

| Heterophily(lnValue) | -0.0794*** | -0.0655*** | -0.0989*** | -0.0893*** | -0.0807*** | |

| (0.0183) | (0.0178) | (0.0167) | (0.0178) | (0.0182) | ||

| Send(R&D) | 0.1036*** | |||||

| (0.0086) | ||||||

| Receive(R&D) | -0.2004*** | |||||

| (0.0179) | ||||||

| Send(Education) | -0.0477*** | |||||

| (0.0100) | ||||||

| Receive(Education) | -0.1224*** | |||||

| (0.0125) | ||||||

| Send(lnWage) | -0.0931*** | |||||

| (0.0208) | ||||||

| Receive(lnWage) | -0.4181*** | |||||

| (0.0297) | ||||||

| Send(lnCost) | -0.1608*** | |||||

| (0.0253) | ||||||

| Receive(lnCost) | -0.4863*** | |||||

| (0.0372) | ||||||

| 观测量 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 |

注:*、**和***分别代表在10%、5%和1%水平上显著;括号内为标准误。 |

衷心感谢匿名评审专家在论文评审中付出的时间和精力,评审专家对论文题目、写作逻辑、实证规范性和结论提炼等方面给予的专业意见,使本文获益匪浅!评审专家建议补充生产网络研究现状,来突出本文在生产网络量化与经济地理方面的贡献,使文章的研究意义得以升华,也深化了本人对经济地理的认知。

| [1] |

刘伟. 科学认识与切实发展新质生产力. 经济研究, 2024, 59(3): 4-11.

[

|

| [2] |

孟捷, 韩文龙. 新质生产力论: 一个历史唯物主义的阐释. 经济研究, 2024, 59(3): 29-33.

[

|

| [3] |

方敏, 杨虎涛. 政治经济学视域下的新质生产力及其形成发展. 经济研究, 2024, 59(3): 20-28.

[

|

| [4] |

韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(6): 5-25.

[

|

| [5] |

蔡继明, 高宏. 新质生产力参与价值创造的理论探讨和实践应用. 经济研究, 2024, 59(6): 15-28.

[

|

| [6] |

任保平. 生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑. 经济研究, 2024, 59(3): 12-19.

[

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

陈蕊, 刘逸. 全球生产网络(GPN)的理论问题和中国实践启示. 地理研究, 2021, 40(12): 3259-3271.

[

|

| [10] |

|

| [11] |

郑智, 刘卫东, 宋周莺, 等. “一带一路”生产网络演化及中国经济贡献分析. 地理研究, 2020, 39(12): 2653-2668.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

陈肖飞, 杜景新, 李元为, 等. GPN视角下华为手机生产网络特征与影响因素研究. 地理研究, 2024, 43(1): 51-65.

[

|

| [15] |

|

| [16] |

姚星, 梅鹤轩, 蒲岳. 国际服务贸易网络的结构特征及演化研究: 基于全球价值链视角. 国际贸易问题, 2019, (4): 109-124.

[

|

| [17] |

袁红林, 辛娜. 中国高端制造业的全球贸易网络格局及其影响因素分析. 经济地理, 2019, 39(6): 108-117.

[

|

| [18] |

许和连, 孙天阳, 成丽红. “一带一路”高端制造业贸易格局及影响因素研究: 基于复杂网络的指数随机图分析. 财贸经济, 2015, (12): 74-88.

[

|

| [19] |

唐晓彬, 张岩, 王亚男, 等. “一带一路”沿线国家贸易网络关联与群体影响机制研究. 统计研究, 2023, 40(12): 91-105.

[

|

| [20] |

刘林青, 闫小斐, 杨理斯, 等. 国际贸易依赖网络的演化及内生机制研究. 中国工业经济, 2021, (2): 98-116.

[

|

| [21] |

|

| [22] |

孙天阳, 肖皓, 孟渤, 等. 制造业全球价值链网络的拓扑特征及影响因素: 基于WWZ方法和社会网络的研究. 管理评论, 2018, 30(9): 49-60.

[

|

| [23] |

李晓, 刘宝琦. 制造业国际贸易网络结构演变: 1995—2018: 基于社会网络方法的分析. 国际经贸探索, 2023, 39(12): 4-20.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

World Bank, World Trade Organization. Global Value Chain Development Report 2019:Technological Innovation, Supply Chain Trade and Workers in a Globalized World. Washington: World Bank Group, 2019: 27-34.

|

| [28] |

祝坤福, 余心玎, 魏尚进, 等. 全球价值链中跨国公司活动测度及其增加值溯源. 经济研究, 2022, 57(3): 136-154.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

唐晓彬, 崔茂生. “一带一路”货物贸易网络结构动态变化及其影响机制. 财经研究, 2020, 46(7): 138-153.

[

|

| [31] |

|

| [32] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |