血缘关系影响下闽台同名村空间布局特征研究

|

赵亚琛(1990-),女,山东莱芜人,博士,助理研究员,主要研究方向为传统聚落空间保护与发展研究。E-mail: aachen.zhao@sdu.edu.cn |

收稿日期: 2023-10-11

录用日期: 2023-12-19

网络出版日期: 2024-07-05

基金资助

国家自然科学基金项目(52208013)

教育部人文社会科学基金项目(23YJC760171)

福建省社会科学基金项目(FJ2021C103)

中央高校基本科研业务费专项资金项目(PA2024GDSK0083)

The spatial layout characteristics of villages with the same name in Fujian and Taiwan under the influence of "blood relationship"

Received date: 2023-10-11

Accepted date: 2023-12-19

Online published: 2024-07-05

选取中国闽台缘博物馆《闽台同名村》中收录的138对村落为研究对象,应用地理信息系统空间分析、空间组构分析、比较研究以及文献资料佐证等技术与方法,梳理闽台同名村的形成背景,分析其空间布局特征;从整体聚落空间、房族组团空间、建筑空间三个层面验证分析在血缘关系影响下,两岸闽台同名村在聚居空间布局上的相关性。分析得出:① 在选址择居上,闽台同名村在台湾省的分布上呈现与祖籍地相似的地缘特征。② 在聚落空间格局上,以血缘关系为基础呈现同族聚居特征。③ 在组团空间布局上,体现一脉相承的乡土伦理秩序。④ 在建筑空间布局上,表现出继承祖籍地同房分序的特征。通过研究闽台同名村的迁徙分布以及不同尺度空间布局的相关性,体现了在历史变迁和社会发展的空间演变中台湾省人民对祖籍地深厚的认同和眷恋,对强化两岸同胞同根同源的原乡认同、文化认同具有重要意义。

赵亚琛 , 张兵华 , 黄婧婧 , 马冬青 . 血缘关系影响下闽台同名村空间布局特征研究[J]. 地理研究, 2024 , 43(7) : 1790 -1808 . DOI: 10.11821/dlyj020230890

This article selects 138 pairs of villages included in the "Fujian Taiwan Same Name Village" of the Fujian Taiwan Border Museum in China as the research objects. Using technologies and methods such as geographic information system spatial analysis, spatial composition analysis, comparative research, and literature evidence, this study aims to sort out the background of the formation of villages with the same name in Fujian and Taiwan, and analyze their spatial layout characteristics; analyze the correlation between the layout of residential spaces in Fujian and Taiwan villages with the same name under the influence of blood relationships from three aspects: overall settlement space, housing cluster space, and architectural space. Results show that: (1) In terms of site selection and residence, the village with the same name in Fujian and Taiwan belongs to a cohesive type and presents two clusters, located at the border of Changhua county and Nantou county in Taiwan province and Quanzhou city in Fujian province. The Fujian Taiwan villages with the same name in Taiwan exhibit similar geographical characteristics to their ancestral land in distribution; (2) In terms of the spatial pattern of settlements, single surname villages with the same name in Fujian and Taiwan exhibit a spatial pattern that extends from the center outward, with clear hierarchy and complete structure. Multi-surname villages with the same name in Fujian and Taiwan exhibit multiple clustered clusters in terms of family spatial layout. The patriarchal system and ritual system occupy an important core position in the spiritual consciousness of the Fujian and Taiwan ethnic groups, which is commonly manifested as the characteristic of cohabitation based on blood relations; (3) In terms of spatial cluster layout, the villages with the same name in Fujian and Taiwan, under the constraints of the patriarchal system, jointly demonstrate a consistent local ethical order; (4) In terms of architectural spatial layout, the architectural structure layout presents clear priorities, symmetry and regularity, and the spatial order layout presents characteristics of clear hierarchy and hierarchical division. By studying the migration distribution of villages with the same name in Fujian and Taiwan, as well as the correlation between spatial layouts at different scales, we found the deep identification and attachment of the people of Taiwan province to their ancestral land in the spatial evolution of historical changes and social development. This is of great significance for strengthening the same origin and cultural identity of compatriots on both sides of the Taiwan Straits.

图1 闽台同名村空间分布注:该图基于自然资源部地图技术审查中心标准地图(审图号:GS(2023)2767号)绘制,底图边界无修改。 Fig. 1 Spatial distribution of villages with the same name in Fujian and Taiwan |

表1 闽台同名村整理(节选)Tab. 1 Reorganization of villages with the same name in Fujian and Taiwan (Excerpt) |

| 府籍 | 县籍 | 福建地区闽台同名村 | 台湾地区闽台同名村 |

|---|---|---|---|

| 福建泉州府籍 | 晋江县籍 | 晋江县安平镇(现安海镇) | 台南市安平区 |

| 晋江县东石镇 | 澎湖县湖西乡东石村 | ||

| 晋江县东石镇 | 嘉义县东石乡 | ||

| 晋江县东石镇麦园村 | 嘉义县东石乡麦园村 | ||

| 晋江县东石镇白沙村 | 嘉义县东石乡白沙村 | ||

| 晋江县东石镇玉井村 | 台南市玉井乡玉井村 | ||

| 晋江县东石镇郭岑村 | 嘉义县布袋镇郭岑村 | ||

| 晋江县东石镇 | 彰化县鹿港镇东石里 | ||

| 晋江县龙湖镇粘厝埔 | 彰化县福兴乡顶粘村 | ||

| 晋江县龙湖镇粘厝埔 | 彰化县福兴乡厦粘村 | ||

| 晋江县罗山镇苏内村 | 桃源县笨港村 | ||

| 晋江县安海镇型厝村 | 嘉义县东石乡型厝村 | ||

| 晋江县金井镇新市村 | 台南市新市乡新市村 | ||

| 晋江县罗山镇林口村 | 新北市林口乡林口村 |

表2 不同祖籍地移民的闽台同名村最邻近指数结果Tab. 2 The results of nearest neighbor analysis of migrants from different ancestral regions |

| 祖籍地 | 同名村数量 (个) | 期望最邻近距离 (km) | 实测平均距离 (km) | 最邻近指数 | 分布状态 |

|---|---|---|---|---|---|

| 泉州府籍移民 | 182 | 16.74 | 6.94 | 0.41 | 集聚型 |

| 漳州府籍移民 | 78 | 24.98 | 7.39 | 0.29 | 集聚型 |

| 汀州府籍客家移民 | 12 | 49.74 | 18.72 | 0.38 | 集聚型 |

| 其他地区籍移民 | 8 | 39.52 | 53.63 | 1.36 | 随机型 |

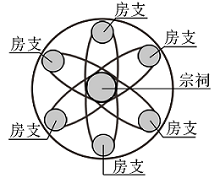

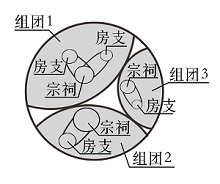

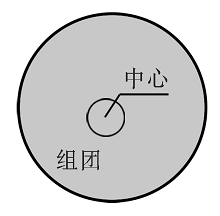

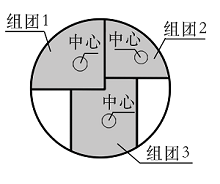

表3 单姓氏、多姓氏闽台同名村与聚落空间格局对应关系Tab. 3 Correspondence between the spatial pattern of villages and settlements |

| 类型 | 单姓氏闽台同名村 | 多姓氏闽台同名村 |

|---|---|---|

| 姓氏构成 | 一姓主大 | 两个或多个姓氏 |

| 案例举证 | 泉州市安溪县大坪乡大坪村与新北市万里乡大坪村、安溪县蓬莱镇福山村与彰化县福山里 | 泉州市南安县诗山镇凤坡村与高雄市凤山区大坪顶 |

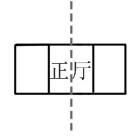

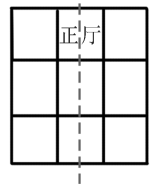

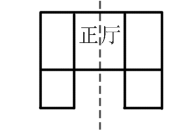

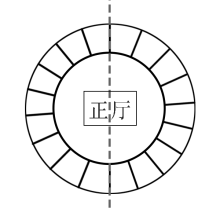

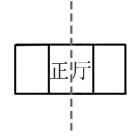

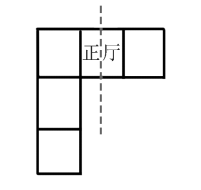

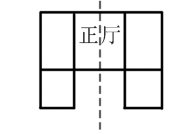

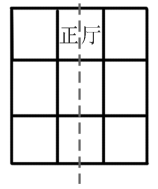

| 宗族分布模式 |  |  |

| 空间格局模式 |  |  |

表4 南靖县书洋镇与彰化县田中镇书山派萧氏宗祠汇总Tab. 4 Summary of Xiao Clan Genealogy in Nanjing county and Zhanghua county |

| 宗族 | 宗祠 | 世代 | 奉祀对象 | 所在具体位置 |

|---|---|---|---|---|

| 南靖县书洋镇书山 派萧氏宗祠 | 书山祠 | 书山肇基祖 | 奋祖 | 书洋镇山下 |

| 车田祠 | 书山二世四房 | 永仁 | 书洋镇田中村 | |

| 现龙祠 | 书山三世长房 | 伯海 | 书洋镇田中村后厝 | |

| 干源祠 | 书山四世长房 | 团光 | 书洋镇书山祠旁 | |

| 龙潭祠 | 书山四世次房 | 团钦 | 书洋镇田中村上坪厝 | |

| 深坵祠 | 书山六世长房 | 仕鼎 | 书洋镇田中村 | |

| 彰化县田中镇书山 派萧氏宗祠 | 书山祠 | 书山肇基祖 | 奋祖 | 田中镇顶潭里 |

| 车田祠 | 书山二世四房 | 永仁 | 社头乡南雅村 | |

| 团武公祠 | 书山四世六房 | 团武 | 社头乡里仁村 | |

| 深坵祠 | 书山六世长房 | 仕鼎 | 社头乡旧社头 | |

| 龙山祠 | 书山六世四房 | 仕朝 | 社头乡埤斗村 |

表5 漳州市南靖县书洋镇田中村民居建筑布局类型及图例Tab. 5 Types of villages with the same name in Fujian and Taiwan |

| 类型 | 图例 | 类型特征 |

|---|---|---|

| “一明二暗”型 |  | 为正房一间、边房两间或四间,组成三开间或五开间。当人口增加,可向左右延伸。 |

| “四合中庭”型 |  | 以中庭为中心,上下左右四厅相向,形成一个十字轴空间结构。并且可以纵向横向进行扩展组合成多种平面布局形式。 |

| “三合天井”型 |  | 又分为“堂庑式”布局与“堂厢式”布局,正房与两侧排屋或厢房围合成一个三合院。 |

| “方圆土楼”型 |  | 采用夯土墙与穿斗式木构架共同承重的两层以上封闭式围合型大型民居建筑,以圆形、方形土楼为主。 |

表6 彰化县田中镇民居建筑布局类型及示例Tab. 6 Reorganization of villages with the same name in Fujian and Taiwan |

| 类型 | 图例 | 类型特征 |

|---|---|---|

| 一条龙式 |  | 形状如“一”字形,只有正身,包括正堂、左右房及边间的灶房、柴房等。人丁增加时,可左右延长,或者加建厢房。 |

| 单伸手式 |  | 形状如“L”形,只有单边护龙,常常是地形限制或向三合院的过渡形式。 |

| 三合院式 |  | 台湾地区俗称“正身带护龙”或“大厝身,双护龙”,即正身左右兴建护龙,形成一个围护的院落空间。 |

| 四合院式 |  | 形状如“口”字形,台湾地区俗称“两落带护龙”,即以前后两进及左右两护龙围出一个较封闭的内埕。 |

真诚感谢匿名评审专家在论文评审中所付出的时间和精力,评审专家对本文逻辑梳理、概念解释、核心价值挖掘、讨论深化等方面提出了宝贵的修改意见,使本文获益匪浅。

| [1] |

李祖基. 大陆台湾史研究三十年的回顾与感想. 台湾研究, 2009, 22(1): 60-64.

[

|

| [2] |

刘宇. 记忆再现与历史关注下的文化回归: 论施叔青、李昂的台湾书写. 学术交流, 2007, 23(7): 158-161.

[

|

| [3] |

杨开煌. 从《告台湾同胞书》到两岸统一之思考. 台湾研究, 2019, 32(1): 15-25.

[

|

| [4] |

戴志坚. 闽台民居建筑的渊源与形态. 北京: 人民出版社, 2013: 12-41.

[

|

| [5] |

林从华. 缘与源:闽台传统建筑与历史渊源. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 32-69.

[

|

| [6] |

张兵华, 胡一可, 李建军, 等. 乡村多尺度住居环境的景观空间图式解析: 以闽东地区庄寨为例. 风景园林, 2019, 26(11): 91-96.

[

|

| [7] |

张兵华, 刘淑虎, 李建军, 等. 闽东地区庄寨建筑防御性营建智慧解析: 以永泰县庄寨为例. 新建筑, 2019, 37(1): 120-125.

[

|

| [8] |

李祖基. 大陆移民渡台的原因与类型. 台湾研究集刊, 2004, 22(3): 49-58.

[

|

| [9] |

叶世明. 台湾族群形成探析. 贵州民族研究, 2003, 25(2): 168-172.

[

|

| [10] |

陈小英. 福建乡村旅游产业升级路径研究: 闽台乡村旅游的“成长差距”比较. 福建论坛(人文社会科学版), 2015, 35(7): 172-176.

[

|

| [11] |

李欣鹏, 王树声, 李小龙, 等. 开古迹雄地理: 传承与提振并举的区域山水人文格局营造理念. 城市规划, 2021, 45(5): 61-62.

[

|

| [12] |

印朗川, 刘沛林, 李伯华, 等. 传统聚落景观形态基因图谱研究: 以湘江流域为例. 地理科学, 2023, 43(6): 1053-1065.

[

|

| [13] |

王长松. 景观基因组图谱视角的传统聚落保护与价值传承: 评《家园的记忆与表达》. 人文地理, 2023, 38(2): 192.

[

|

| [14] |

严巍, 王思静, 折建荣, 等. 闽东海防传统聚落营建的防御性智慧解析: 以福鼎石兰村为例. 建筑学报, 2022, 69(S2): 189-194.

[

|

| [15] |

李伯华, 周璐, 窦银娣, 等. 基于乡村多功能理论的少数民族传统聚落景观风貌演化特征及影响机制研究: 以湖南怀化皇都村为例. 地理科学, 2022, 42(8): 1433-1445.

[

|

| [16] |

李乾朗. 台湾民居. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009: 31-78

[

|

| [17] |

黄庄巍, 刘静, 邹广天. 现代中国建筑之“脉”的分枝与演进: 我国台湾地区“新派”建筑师群体研究. 建筑师, 2023, 21(2): 56-74.

[

|

| [18] |

陈文. 闽南台湾系传统建筑的提出与保护问题. 中国文物科学研究, 2020, 15(2): 14-20.

[

|

| [19] |

张先清, 张云鹤. 人类学、影像民族志与族群景观: 林惠祥的早期台湾“原住民”田野摄影. 西北民族研究, 2019, 34(1): 173-184.

[

|

| [20] |

陈顺和. 聚落景观的保存与活化: 关于嵩口古镇复兴的台湾实践思维. 装饰, 2016, 59(9): 107-109.

[

|

| [21] |

廖杨. 台湾族群文化分析. 贵州民族研究, 2000, 22(4): 99-110.

[

|

| [22] |

黄臻. “异托邦”: 乡村旅游下的文创空间实践: 以台湾地区为例. 社会科学家, 2021, 36(2): 58-63.

[

|

| [23] |

黄倩, 谢朝武, 陈岩英. 客源地-目的地关系质量对游客多分类旅游意愿的影响机制研究: 以大陆赴台湾潜在客源市场为例. 人文地理, 2020, 35(3): 140-150.

[

|

| [24] |

蒋依依, 汲忠娟, 谢婷. 居民与社区关系视角下台湾居民对大陆赴台旅游支持度研究. 资源科学, 2019, 41(5): 943-954.

[

|

| [25] |

林润泽, 杨帆, 张丹, 等. 闽江流域传统村落景观特征提取与区系划分. 南方建筑, 2022, 42(4): 54-60.

[

|

| [26] |

孔宇航, 张兵华, 胡一可. 传统聚落空间图式语言体系构建研究: 以福建闽江流域为例. 风景园林, 2020, 27(6): 100-107.

[

|

| [27] |

石峰, 郑伟伟, 邱永谦. 环境因素影响下的闽江下游传统聚落布局特征分析. 建筑学报, 2017, 64(S2): 13-18.

[

|

| [28] |

李霄鹤, 兰思仁. 基于K-modes的福建传统村落景观类型及其保护策略. 中国农业资源与区划, 2016, 37(8): 142-149.

[

|

| [29] |

张杰, 夏圣雪. 国家历史文化名城研究中心历史街区调研: 台湾金门县金城镇水头聚落. 城市规划, 2015, 39(2): 71-72.

[

|

| [30] |

朱定波. 闽台同名村. 泉州: 中国闽台缘博物馆, 2014: 9-55.

[

|

| [31] |

连雅堂. 台湾通史. 北京: 商务印书馆, 2017: 5-67.

[Lian Yatang General History of Taiwan. Beijing: Commercial Press, 2017: 5-67.]

|

| [32] |

庞骏, 张杰. 闽台传统聚落保护与旅游开发. 南京: 东南大学出版社, 2018: 25-91.

[

|

| [33] |

何乔远. 闽书(卷38, 风俗志). 福州: 福建人民出版社, 1994: 4-78

[

|

| [34] |

沈起元. 条陈台湾事宜状∥台湾理蕃古文书. 台北: 成文出版社, 1983: 75.

[

|

| [35] |

谢重光. 闽台客家社会与文化. 北京: 人民出版社, 2013: 124.

[

|

| [36] |

陆元鼎. 中国传统民居与文化. 北京: 中国建筑工业出版社, 1991: 20-69.

[

|

| [37] |

孙晟, 舒萍. 从族谱看清代闽南赴台移民家庭: 以《南靖书洋书山派萧氏族谱》为蓝本分析. 求索, 2006, 26(3): 54-57.

[

|

| [38] |

郑振满. 明清福建家族组织与社会变迁. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 153.

[

|

| [39] |

吴培晖. 金门澎湖聚落. 台北: 稻田出版社, 1999: 2-32.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |